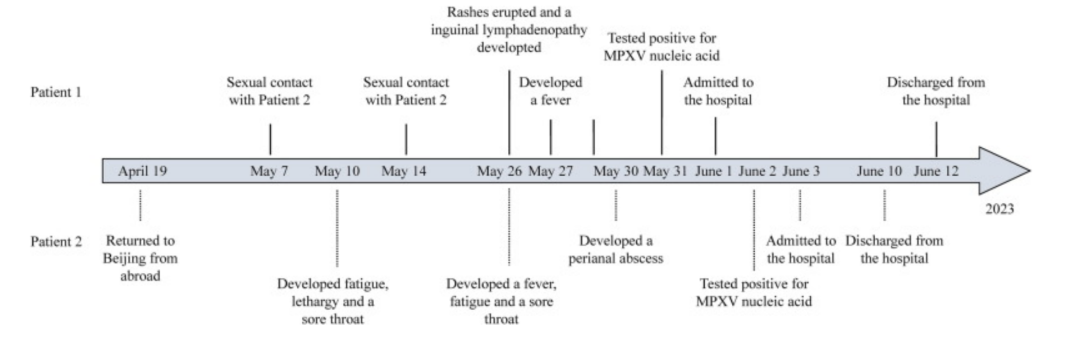

近日,我国疾控领域专家对一例猴痘病例(患者1) 进行了流行病学、分子生物学等方面进行了详细的研究,相关研究发表于业内知名期刊Biosafety and Health。这是首次报道的我国本土感染病例,其感染源来自于一输入病例(患者2) ,两者存在性接触经历,属于男男性行为者 (MSM)人群发生性接触引起的继发感染。新一代基因测序结果显示该所感染的猴痘病毒 (MPXV) 属于依然西非谱系的B.1.3分支。

猴痘 (mpox) 是一种由猴痘病毒 (MPXV)引起的人畜共患疾病,自发现以来主要局限于中非和西非国家。最近,西非 MPXV 谱系在历史上未受影响的国家中传播,引起了对全球公共卫生的担忧。尽管全球猴痘病例显著减少,但全球仍存在死灰复燃的风险。

本研究报告了中国大陆首例输入性猴痘病例。依据《猴痘防控技术指南(2022年版)》采用聚合酶链式反应 (PCR) 对两例病例进行确诊。之后通过多重聚合酶链反应扩增病毒DNA(Beiiing Microfuture Ltd.,BeijingChina,北京微未来公司) 。之后PCR 产物纯化后使用 Illumina (MiniSeq 平台)进行新一代测序获得了病毒基因组。基因组分析显示,两株基因组序列相同,均属于西非谱系B.1.3分支,这是中国大陆首例由输入性病例感染引发的本土猴痘病例。

引起当前全球疫情的 MPXV 被归类为分支 IIb 菌株,在系统发育上与先前的地方性菌株 (分支 I 或 IIa)不同。最近的研究表明,G>A 或 C>T 转变可能是由载脂蛋白 BmRNA 编辑酶催化多肤 3G (APOBEC3) 的脱氨酶编辑引起的,这表明当前广泛传播的病毒株内的微进化很可能反映了病毒对人类和社区传播的适应性。进化枝IIb最近进化为由A.1、A.1.1、B.1.1、B.1.2、B.1.3等组成的分支,表明当前流行的MPXV毒株的遗传多样性和持续进化。本研究中鉴定的病毒属于B.1.3分支,流行于欧洲、北美和日本等亚洲国家。这两个菌株与从日本收集的菌株高度同源。然而,流行病学数据显示,2号患者是从日本以外的东南亚国家返回的,这表明B.1.3分支可能在该地区流行,并且具有高度的遗传相关性。

去年,全球共发现 87,929 例实验室确诊的MPOX 病例。在中国,截至2023年6月14日台湾和香港分别报告了162例和7例MPOX确诊病例。这两个地区均报告了境外输入病例,随后引发本地病例甚至暴发疫情。9月16日,重庆市报告了中国大陆首例输入性MPOX病例,但目前尚未报告本土病例。值得注意的是,西太平洋区域和东南亚区域最近报告了 MPOX 病例增加,表明本地传播仍在持续,增加了MPOX病毒输入中国的风险。本研究中,流行病学调查和NGS检测均表明,中国大陆首例本地猴痘病例是境外感染的继发病例。

-

Institute for Infectious Disease and Endemic Disease Control, Beijing Center for Disease Prevention and Control, Beijing 100013, China -

Beijing Chaoyang District Center for Disease Prevention and Control, Beijing 100021, China

-

Peking University School of Public Health, Beijing 100191, China

-

Beijing Xicheng District Center for Disease Prevention and Control, Beijing 100120, China

-

National Institute for Viral Disease Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China

本篇文章来源于微信公众号: 北京微未来